凯发平台

18614128523

18614128523

notice 网站公告

— 产品展示 —

11月21日,中國工程院2025年院士增選結果正式揭曉,共有71人當選。

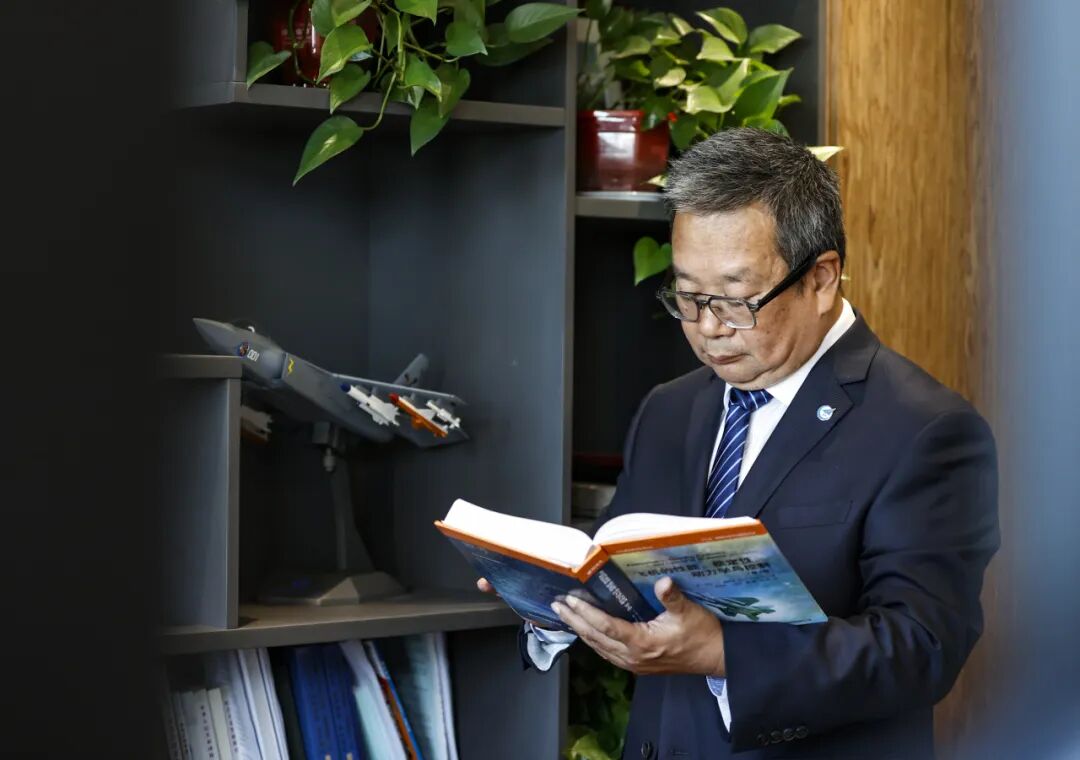

中國航空工業集團有限公司沈陽飛機設計研究所首席專家王永慶當選中國工程院院士。

“中國要強大,人民生活要好,必須有強大的國防科技作為支撐。身為一名科技工作者,隻有把個人理想與黨和國家的需要、民族的前途命運緊密聯系在一起,取得的成就才能真正體現價值!”王永慶斬釘截鐵地說道:“所以,我們要更努力,讓國家更硬氣!”

我國是一個擁有1.8萬公裡大陸海岸線、300多萬平方公裡管轄海域的海洋大國,建設海洋強國早已經被提升至國家發展的戰略高度。航空母艦是中國的百年夢想,而艦載機是航母建設工程中的重要裝備。由於艦載機的設計工作涉及重大關鍵技術多,難度大,需要技術決策和跨行業協調的深度和廣度前所未有。這條布滿荊棘的奮斗之路,並不被外界看好,甚至有很多西方人發出了“即便航母遼寧艦入列之后,中國的艦載機至少還會有5年左右的時間才能在艦上使用”的斷言。

王永慶和他的同事們一道發力,用實際行動打碎了這一妄言。面對著重重困難和外界的質疑,作為殲15常務副總師,王永慶精心組織飛機的設計研制工作,帶領團隊集智攻關,全面突破了高增升氣動布局、高承載結構和特殊機構、著艦軌跡控制、特殊環境適應性、艦面保障等多項關鍵技術,探索出適用於我國國情的艦載機設計、試驗、試制、試飛流程,建立了我國艦載機完整的技術體系,為國家研制新一代艦載機積累了寶貴經驗,帶出了一支成熟的研制團隊。

放眼國際,艦載機著艦是世界級的技術難題,這一過程被形象地稱為“生死12秒”。為了確保“生死時刻”的生而不死,有效避免事故和災難,王永慶勇擔重任,耗盡心血,反復斟酌,甚至為了顯示屏上一個小小的矢量符的方案幾度修改,精益求精。“在研制過程中盡量把我們所有能想到的情況進行分析、討論、仿真,為了這些一個又一個的細節問題,一個月裡曾舉行過25次討論會。”王永慶回憶道。王永慶和同事們從早忙到晚,長時間保持著高強度與高壓力,默默無聞地扛起責任,攻破重重難關,實現了中國艦載機的零突破。

一型飛機從方案論証到設計研發,再到最終定型,涉及上百項關鍵技術,幾萬個零件,做到萬無一失,背后是王永慶和他的團隊經年累月的苦干實干。

在21世紀初期,我國航空工業的基礎能力還沒發展到全三維數字化的水平,設計工作是在圖紙上畫二維圖。為了追趕世界飛機設計的步伐,提高工作效率,沈陽所決心進行數字化設計與應用,在打通設計與設計、設計與生產之間的壁壘上做嘗試。

盡管三維數字化設計在今天看來已經不是什麼新鮮事物,但在當時,還是一項全新的挑戰。盡管事先已經預想到了會遇到一些問題,在採用三維數字化設計之后,三個月的時間過去了,幾乎沒有任何進展。為了突破瓶頸,王永慶頂著巨大的壓力,堅持反復尋找與嘗試。“我們白天晚上都在計算機室裡泡著,就看系統為什麼轉不動,哪個環節有問題,就去改哪個環節。”連續一個星期,王永慶終於把這些梗阻的地方打通了。原本規劃一年的建模時間,當時僅用了10個月就完成了!

採用三維數字化設計,在改變了飛機設計流程和設計方法的同時,對項目的管理也提出了更高的要求。王永慶在項目中大力推行聯合攻關團隊模式,有效促進了設計與工藝的融合,實現了設計發圖與工藝制造之間的無縫銜接。與傳統三代機相比,工裝數量減少60%。

在王永慶的長期努力下,新型的航空武器裝備上,很多“高科技”“新科技”,甚至被外界看作的“黑科技”都被提速應用,讓自主創新在航空武器裝備中有更好的發揮舞台。他先后提出新機總體氣動布局方案,實現了飛機總體、氣動、隱身綜合設計﹔提出以全三維、敏捷制造、柔性裝配為核心的新機快速試制技術體系和輕量化結構布局方案﹔組織解決了一系列技術難題。他提出以提高態勢感知、多目標攻擊、電子對抗等能力為重點的設計方案,解決了隱身工程化應用、系統綜合集成與優化、雷達與電子對抗等設計關鍵,奮勇搶佔航空科技制高點。

2024年,第十五屆珠海航展上一款中型隱身多任務戰斗機——殲35A,甫一亮相就得到了各界的高度關注。殲35A高顏值與高性能的背后,是王永慶帶領團隊多年來自主創新的智慧結晶。殲35A除了本身的隱身性能和強大的飛行能力以外,還有很強的內在能力和很高的智慧,可以融合各類信息和數據,完全適應新的空戰戰場。殲35A如同球場上的“組織后衛”一樣,可以帶領全體成員快速實現殺傷鏈的閉環,確保關鍵性的勝利!

強國必先強軍,強軍離不開尖端武器裝備。幾代沈陽所人圍繞著國防科技和武器裝備發展的國家重大戰略需求迎難而上。自1986年畢業,進入被譽為“戰斗機設計研究基地、航空英才搖籃”的沈陽所工作以來,王永慶先后同顧誦芬院士等一大批飛機設計大師長期共事,他們的格局、執著、敬業與忘我,都對王永慶的事業產生了深刻的影響,這種傳承不僅僅是知識的積累,更是一種科研報國的情懷和矢志國防的信念!

“研制出我們中國自己的先進戰斗機”是沈陽所幾代總設計師都在傳承著一個自強的信念。作為研究所第五任總設計師、作為博士生導師,王永慶已培養出2名博士生、7名碩士生,除此之外,一批80后、90后已經快速成長為沈陽所的核心力量和骨干力量,接過了“舉航空夢、圓中國夢”的接力棒。

王永慶不僅關注年輕人成長,更把提升設計隊伍整體能力作為自己的責任。他組織制訂了全所各個專業的中長期發展規劃,確定了上百個重點發展方向,並從不斷規范飛機研制流程、建立各專業崗位的設計指南出發,確保了以具體專業能力、整體科研能力為基礎的核心競爭力穩步提高。狠抓技術人員對新知識、新技術的學習和積累,加強技術創新能力,不斷培養、提升技術人員的綜合素養。

回首過往,王永慶的背后是一幅波瀾壯闊、跌宕起伏的中國戰機發展的宏偉圖景,他收獲了不計其數與飛機設計相關的獎項,諸如國防科學技術進步獎特等獎,全國先進工作者,全國五一勞動獎章,全國優秀科技工作者,航空工業航空報國功勛獎、航空報國金獎、航空報國突出貢獻獎、“風雲人物”,馮如航空科技精英獎、航空航天月桂獎技術先鋒,等等……面對獎勵和榮譽,他說:“我所處的這個行業和我們所處的時代,一個人是干不成什麼事,必須要靠團隊的精誠協作。這些獎項都不是給予我個人的,我只是團隊的一個代表。”

工作近40年,加班加點早已經成為王永慶的常態。誰都清楚,他不在辦公室,就是在試驗室和試驗/試飛的現場,出差歸來也常常是拎著行李就直奔辦公室開始工作。在同事的眼中,王永慶如同一台永遠不知疲倦的發動機,在高強度高壓力的艱苦環境下依然不知疲倦地高速運轉著。

願將此身長報國!在王永慶心裡,“航空夢”“中國夢”從來都不是一個虛詞,也不是一句口號。簡單的一起一落,呼嘯天空,蘊含著以王永慶為代表的航空人太多的汗水和淚水,甚至還有為之付出的生命。“繼往開來,歷史選擇了我們這一代人。”王永慶說,“我們就要為國家和軍隊,研制更多的、作戰能力更強的、滿足作戰需要的武器裝備。為國鑄得倚天劍——這,就是我最大的中國夢!”

人民日報社概況關於人民網報社招聘招聘英才廣告服務合作加盟供稿服務數據服務網站聲明網站律師信息保護聯系我們

人 民 網 股 份 有 限 公 司 版 權 所 有 ,未 經 書 面 授 權 禁 止 使 用

如有需求请您联系我们!

地址:海南市海口市龙华区中山街282号

电话:18614128523

手机:海南市海口市龙华区中山街282号

Copyright © 2024-2026 凯发有限公司 版权所有 非商用版本 ICP备案编:琼ICP备52678952